Juan José Bereciartua nació en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina y su infancia transcurrió en la localidad de Ordóñez. Actualmente reside en Pueblo Esther, provincia de Santa Fe. En 2002 publicó la novela “Ay Derechos”, que fue premiada con una mención en el Concurso Alcides Greca. En 2012 publicó “La virgen de San Martín” (Río Ancho Ediciones). En 2015 escribió, en colaboración, la biografía de Rubén Naranjo para el libro “Territorio de Resistencia” (Río Ancho Ediciones). Sus textos han sido publicados en Rosario/12 y en otros medios y revistas del interior.

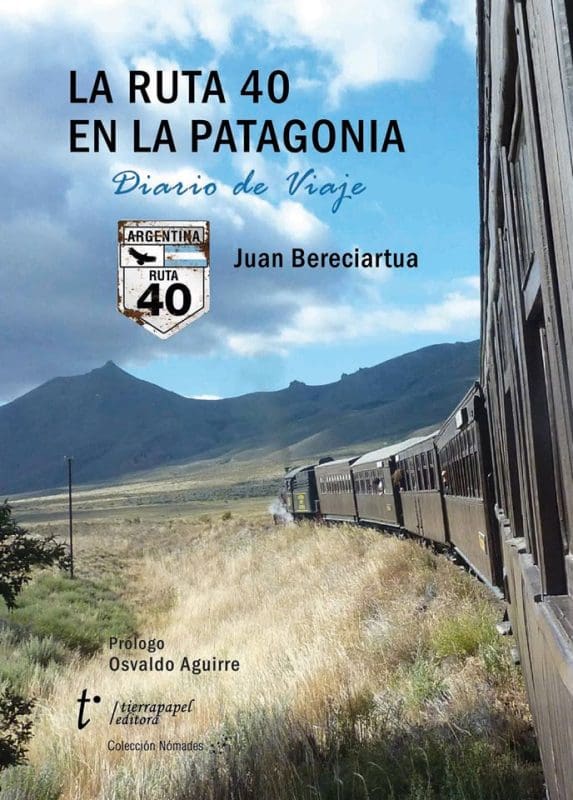

La Ruta 40 en la Patagonia fue publicado por Tierrapapel Ediciones para su colección Nómades, con prólogo del escritor Osvaldo Aguirre y las fotografías y diseño pertenecen a la poeta Andrea Lípari, compañera de viaje y de vida del escritor.

El libro fue publicado en diciembre de 2019, pero debido a la pandemia, su presentación y difusión tuvo lugar recién en 2021.

En su blog Los vientos de la ruta 40, el autor nos dice: «No hay viaje que no sea una búsqueda. Éste lo es de varias maneras, una búsqueda sin confines que intentará ver y aprehender lo que yace y subyace en los alrededores de la Ruta 40 (sur).

Este ensayo también es un registro social, histórico, ecológico, una exploración en donde el lector puede reconocerse en todo lo que aparece a lo largo de esta ruta nacional (sur), en sus más de tres mil kilómetros que recorren parte del desmesurado paisaje de nuestro país.»

A continuación presentamos fragmentos del libro este libro que se ha convertido en un referente para los viajeros y amantes de esta mítica ruta.

El destino de Inakayal

En otros viajes había pasado con cierto apuro por Tecka, tal vez las postergaciones que a veces impone la Ruta con sus infinitas detenciones.

Esta vez nos detenemos con tiempo, detenemos las postergaciones. Subimos el desnivel de unos setenta metros sobre La 40, este balcón sobre el pueblo, para rendir un sencillo homenaje a este hombre al que humillaron y destronaron de su cacicazgo durante la Campaña del Desierto. El monumento donde descansan los restos ultrajados de Inakayal desde 1994 es una edificación de piedra y ladrillos, cilíndrica, con afiches que enuncian su vida aunque no la totalidad de su calvario. Uno informa sobre el inicio de su primer desarraigo.

“Antes de ser embarcado en el vapor Villarino con destino a Buenos Aires, le arrebataron sus emblemáticos caballos. Luego, cuando llegaron a la Capital, los jóvenes de su grupo fueron repartidos entre las familias porteñas que los pedían para desempeñar tareas de servidumbre.

Después, junto a Foyel y Sayhueque, fue condenado a vivir padeciendo el desarraigo en la base militar de El Tigre en donde se lo obligó a talar árboles durante un año y medio”.

Los tres Loncos mencionados lideraban todo el norte de la Patagonia, zona conocida como el País de las Manzanas. Las hordas de Roca los fueron corriendo hasta dejarlos arrinconados cerca de la nacientes del Río Limay. Inakayal fue capturado en la zona de Junín de los Andes.

En otro cartel se muestra una frase escrita en su homenaje por Clemente Onelli, ayudante del Perito Moreno en el Museo de La Plata:

“Ya no se movía en su silla de anciano. Y un día cuando el sol poniente teñía de púrpura el majestuoso propileo de aquel edificio engarzado entre los sombríos eucaliptos, sostenido por dos indios, apareció Inakayal allá arriba, en la escalera monumental; se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, hizo un ademán al sol, otro larguísimo al sur, habló palabras desconocidas y en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese viejo Señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo”.

Para algunos historiadores, esta poética semblanza sobre la aparición de Inakayal en la altura de esa escalera, esconde y a la vez corrobora la versión de que por esos largos escalones se arrojó.

Sentimos una evocación entrañable desde esta elevación, desde la colina que contiene el monumento, desde este pedacito de tierra que guarda los restos despojados. Recorriendo con la mirada los cuatro horizontes que podemos apreciar desde aquí, intentamos imaginar el acto de injusticia que padeció Inakayal cuando, confiado, se presentó en el fuerte de un lugarteniente de Roca. Enseguida lo secuestraron junto a su familia.

Esta rabia que nos embarga se puede parangonar con la que habrán sentido sus gobernados ante la desaparición de su Lonco.

Noche en la Cueva de las Manos

El encargado del Centro de Interpretación de la Cueva de las Manos nos dice que llegamos tarde, que ya son más de las ocho. Le contestamos que tiene razón, no hay más que mirar el cañadón, su ladera norte ya está ribeteada por la penumbra. Por eso, continúa diciendo el muchacho con vestimenta cuasi militar y gestos de inequívoca firmeza, por eso no pueden permanecer acá en la playa. Miren, hasta mañana a las nueve no se puede acceder a la Cueva, así que tienen que irse, en todo caso pónganse unos metros más arriba, en el camino, más para allá, y termina señalando el angosto sendero de ripio que baja en forma pronunciada desde la meseta. No vale la pena discutir, el muchacho ha estudiado bien su libreto y parece convencido de sus palabras, de su función, de su prohibición, y porque a nosotros nos da lo mismo. Dormiremos en algún recodo de la cuesta, de la empinada cuesta viboreante que parece bajar desde el mundo y se sumerge en este Centro de Interpretación.

Aquí, en este retiro de la bajada, escueta banquina de una curva enroscada sobre sí misma, estaciono meticulosamente a Crisálida buscando alguna horizontalidad. Angostándonos, casi respirando de a uno para no desbarrancarnos, con mi Mujer sentimos que debemos movernos con lentitud, sin sobresaltos. Nos disponemos a convivir con las últimas sombras de este atardecer que se derrama sobre la meseta. Como un devenir que parece llegar de a pasitos desde la lejana Cordillera, nos decidimos a esperar el avance de una noche diferente.

La noche trae sus tinieblas al cañadón del Río Pinturas, cubre los verdes y los ocres y los amarillos con un tapiz neblinoso. Comienza a nacer una cerrazón de una profundidad inquietante. Es como si la oscuridad quisiera engullir todo lo que vive. Cenamos en Crisálida disfrutando del escandaloso silencio, a sabiendas que afuera sucede una negritud llena de profecías antiguas, dueña de tiempos ancestrales, de una naturaleza sureña dentro de la cual somos dos piedritas que acaban de incorporarse a ella. Cenamos inmersos en un tiempo que sucede desde otros relojes, desde meridianos nuevos, capaz de modificar la lenta existencia de las estrellas sobre nosotros.

Luego de cenar apagamos las luces y salimos al frío de la noche tomados de las manos. La rueda del mundo se ha detenido. Rodeamos a Crisálida tanteando su cuerpo helado, única forma concreta a la cual aferrarnos. Sabemos que a la izquierda quedó el precipicio y el fondo del cañón, y que a la derecha, cae, o nace, la ladera abrupta de la montaña. En este viaje circular por el mundo nuevo en el cual discurrimos, abrimos bien los ojos tratando de divisar alguna forma en la negrura. Pero la vista parece que nos ha abandonado, hay otros sentidos que hacen su imperiosa aparición. El lejano aleteo de alguna lechuza, los efluvios melindrosos del aire nocturno escabullándose entre los coirones, ciertos movimientos telúricos de la tierra girando sobre su eje ya oxidado, el imaginario zigzagueo elegante de alguna culebrita, nos hacen saber que hay un viaje diferente que nos contiene.

Completamos la lenta vuelta a Crisálida. Entramos a la calidez de nuestro hogar. El silencio y la oscuridad absolutos, el conato de intriga del mundo que vive allí afuera, convierten esta noche en un acontecimiento mágico que desearíamos durara para siempre. O por lo menos el tiempo necesario para que las luces vuelvan a mostrarnos un amanecer junto a los viejos habitantes patagónicos.

Por fin nos dormimos en un sueño reparador y acompasado. Nos sabemos acompañados por maras, chinchillones anaranjados, arañas, lagartijas, guanacos y otros veladores nocturnos. A sabiendas de esas compañías, todo cuanto podemos imaginar antes de entregarnos nos avisa de una noche irrepetible, de una experiencia inédita, casi imposible de mensurar. La inmensa soledad se esfuma de a poco en esta parte de la Patagonia.

La veranada en el norte del Neuquén

Nos hemos detenido diez kilómetros antes de Caviahue, comienzan a rodearnos los primeros cabritos. Son la cabecera de un rebaño algo retrasado que llega a la Veranada. En las zonas altas hay todavía innumerables praderas en donde los animales se alimentan con los pastos que deberán guardar como reserva para el invierno.

Nos bajamos de Crisálida y por un rato quedamos sumergidos en un mar de pelos blancos, de cabezas, cuernos, cuerpos que nos esquivan, casi como si fuéramos árboles. En este divertimento estamos, les sacamos fotos, los tocamos, los acariciamos cuando pasan. Vemos que se aproxima uno de los arrieros. Le hago una seña y enseguida tira las riendas de su soberbio zaino y hace callar a los perros. Sin ninguna originalidad le hago la consabida pregunta: cómo anda don. Mucho gusto, Joselino Arrieta, se presenta con tanta decisión como la que debe haber tenido para salir con este arreo. El hombre, de mediana edad, barba espesa, negra y bastante crecida, hace el típico gesto de levantar el sombrero, se acomoda mejor sobre la montura, respira hondo en una acto reflejo de predisposición a la charla.

—Para dónde van —le digo.

—Allá, vamos allá, allí detrás, tenemos que pasar entre esas dos montañas —me dice y señala hacia el oeste, hacia la Cordillera.

—¿Y cómo va todo?

—Bien nomás —contesta con una sonrisa.

Ese “bien nomás”, esa expresión que se usa mucho en el interior, a veces desconcierta. Necesita que uno perciba o adivine la entonación que le da el que habla para traducir el posible significado. Puede indicar pesar, es decir: le contesto así por no decir mal. Puede ser también descontento, es decir: me va bien, pero no tanto. O por qué no, puede que sea indiferencia: le contesto así porque no le voy a andar dando explicaciones de cómo me va.

El hombre me saca de estas disquisiciones instantáneas cuando sigue la conversación. Joselino y sus compañeros vienen viajando desde hace una semana, desde cerca de Chorriaca.

—Venimos muy atrasados, no podíamos arrancar.

—¿Las lluvias?

—No, don, tuvimos más problemas para salir…, qué le voy a contar. Suspendimos varias veces el arranque, ya los cabros no tenían para comer casi.

—No debe ser fácil arrancar semejante viaje.

—Nos vamos varios meses, hay que dejar las cosas preparadas allá —dice, y pareciera que quiere seguir hablando pero se calla.

—Es mucho tiempo —le digo para quebrar ese breve silencio.

—Lo peor fue que se murió mi yegua, una tordilla que ni se imagina, teníamos todo listo —dice bajando la voz.

—Qué triste —le digo, sin saber bien qué decir.

—Demasiado para mi gusto —dice don Arrieta, y se incorpora sobre los estribos del zaino para darse vuelta y mirar atrás, a lo lejos, al resto de la manada detenida. Así permanece unos segundos, como suspendido algo más arriba, contra el cielo. Cuando se vuelve no me mira, tiene unos ojos diferentes que miran hacia adelante, el horizonte—. Estuve tres semanas enfermo, no me podía sanar, y todavía no ando bien.

—Yo también vi morir un caballo cuando era chico —le digo desde un recuerdo antiguo que me acerca la memoria.

—¿Era suyo? —pregunta ahora mirándome de nuevo.

—Era una petisa alazana. Aprendí a andar con ella —le digo—, yo era chico, me acuerdo que se embichó las patas, estaba llena de gusanos blancos. Un día apareció muerta en el corral, al lado de la parva de alfalfa.

—Habrán sido las bicheras, son bravas.

—Sí, son bravas —repito.

—Siempre hay que tener cuidado con las bicheras —dice al final —, bueno, nos vamos, un gusto.

—Ha sido un gustazo —le digo a modo de saludo y le tiendo la mano. Me la aprieta con la suya, áspera, rotunda, con fuerza, la misma con la que después tira de las riendas hacia un costado del zaino para arrancar.

Este viernes 2 de febrero tendremos la enorme alegría de escuchar y charlar el escritor Juan Bereciartúa en EL FOGÓN DE LOS ÁNGELES . Un encuentro de amigos de todos los rincones de las Américas interesados en explorar temas de política, sociedad y literatura patrocinado por Hispanic LA. El encuentro se realiza en zoom todos los primeros viernes de cada mes, a las 5:00 pm de Los Ángeles, EE.UU. Está abierto al público. Pedir información y enlace de zoom a nestor@hispanicla.com. ¡Los esperamos!