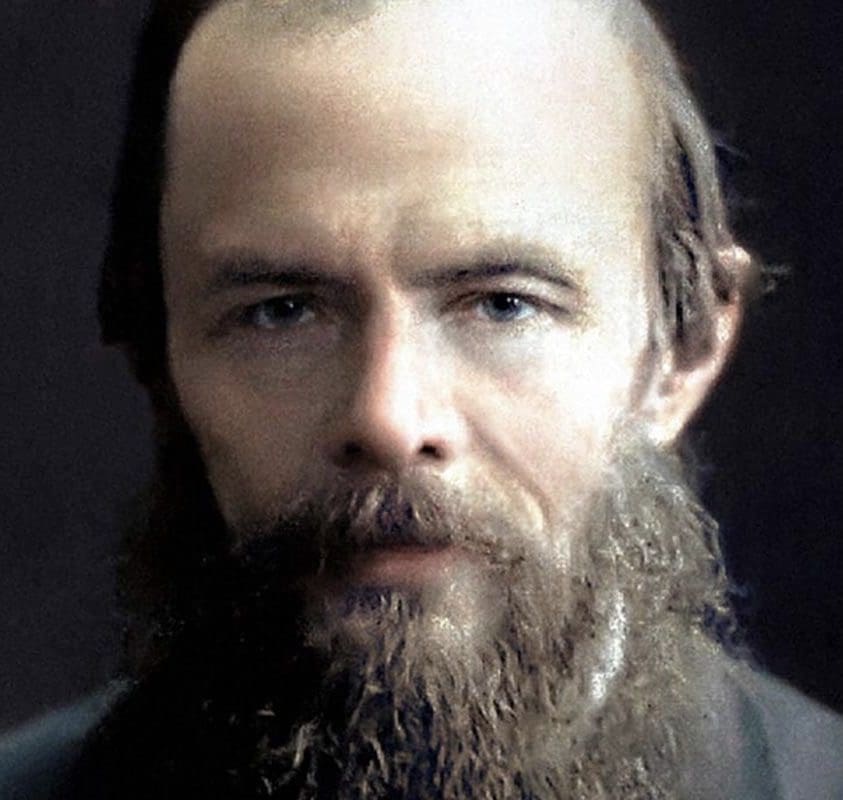

Apuntes sobre Dostoievski y un pueblo que se debate entre la santidad y el mal

“¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos (…) Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron”.

Este maravilloso pasaje del Evangelio de San Marcos es el epígrafe de “Los demonios”, la novela que Fiodor Dostoievski publicó por entregas en 1871 en “El mensajero ruso”. En una carta a su amigo Apolión Maikov, el escritor le dice que “exactamente lo mismo ocurrió en nuestro país; los demonios salieron del hombre ruso y entraron en una piara de cerdos… Estos serán ahogados. Y el hombre sanado, de quien salieron los demonios, se sentará a los pies de Jesús”.

De hermanos y «camaradas»

En aquella novela, los tres hijos de Fiodor Karamazov, un viejo libertino, eran símbolo de las tres Rusias. La brutal y a la vez inocente del pasado, encarnada en la figura de Dimitri, el mayor. La intelectual y atea del presente, puesta en la figura de Iván, filósofo nihilista e hijo segundo. Y la Rusia del futuro, pura y cristiana, condensada en el hijo menor, el monje Aliocha.

Demás está decir que Dostoievski tenía una fe ciega en esta última Rusia y en Aliocha, en torno a quien había planeado la segunda parte de los Karamazov y que le arrebató la muerte. Sin embargo, de los tres hermanos, el que más páginas le demandará no será Aliocha sino, paradójicamente, Iván. Sobre todo cuando, tras el asesinato del padre por parte de su sirviente (es decir, del “cuarto” de los Karamazov, Smérdiatchkov, hijo natural del viejo con una pobre mendiga retrasada a la que violó siendo ésta adolescente) se sienta “cómplice de asesinato”.

Y acá vuelve la teoría dostoievskiana del “crimen y el castigo”, de que no existe la “inocencia” en el ser humano puesto que, seamos cristianos o no, todos venimos al mundo con un parámetro del bien y del mal en nuestras almas; acaso el último resabio del Espíritu Santo. Y probablemente sea esta constatación la que le hará escribir en una carta a su hermano que “todos somos culpables, por todo y ante todo”.

La novela de los Karamazov terminará con Iván teniendo alucinaciones, hablando con el Diablo o un mensajero menor del infierno que se le presenta cada vez que se queda solo. Y Dostoievski volverá a emparentar a los ateos con los demonios, esa “legión” que está ocupando a la “Santa Rusia” (como le gustaba decir) y que no se deciden a despeñarse en el océano.

Póker de tinieblas

Hay cuatro personajes centrales en la obra de Dostoievski cruzados por una misma desesperación que podríamos denominar “la mordedura del diablo”; una suerte de “rabia” que los llevará a la abyección o al asesinato: Raskolnikov en “Crimen y Castigo”, Stavroguín y Verjovenski en “Los Demonios” e Iván en “Los hermanos Karamazov”. Pero cada destino se resuelve de modo distinto. Y si no, veamos.

Tras matar a una vieja usurera con un hacha para probar que “el fin justifica los medios” (es decir, que “la muerte de un parásito que vive de chupar la sangre a los pobres” no debiera generar remordimientos), Raskolnikov siente una culpa inédita en su corazón. Finalmente y sin que haya ninguna prueba que lo inculpe, terminará entregándose a la policía y confesando su crimen. Para él, la Siberia será más parecida al purgatorio que al presidio; ya que acaba de aceptar a Cristo en su corazón. Además, lo acompaña su novia incondicional, Sonia; ex prostituta que también busca la redención.

El caso de Stavroguin es mucho más complejo porque, tras abusar de una menor (un acto más del “libre albedrío” que le permite su rango y su fortuna) no puede dormir. Y es que, ni bien cierra los ojos, ve a la nena de antaño amenazándolo con su puñito. Stavroguín quisiera creer en Dios pero no puede. Quisiera tener la fe de Raskólnikov pero no la tiene. Quisiera volver a su mesianismo ruso, pero ya no se siente ungido. Y quisiera saberse una “escoria humana”, como se sabe Verjovenski, pero no lo consigue. Entonces escribe una carta a un cura (la famosa “Confesión de Stavroguín”). Pero cuando se la entrega al padre Tijón, le arranca una página; es la de “el crimen que no se puede nombrar”, como titulará Roberto Arlt un capítulo de “Los siete locos”. Finalmente, quieto y desesperado, el “príncipe” se ahorca.

Y algo parecido le pasa a Iván Karamazov. Descubre, tras su complicidad en el crimen de su padre (el día del asesinato abandona la casa paterna, allanándole el camino a Smerdiatchkov) la presencia del Diablo que le habla. Y entonces enferma. “No puedes existir. Si Dios no existe, tú tampoco. Esto prueba que eres una alucinación”, le dice a esa imagen que no deja de atormentarlo. Pero Iván no se suicida sino que termina loco por su propia culpa.

La Biblia y «El capital»

Sí. Dostoievski debe haber visto y, sobre todo, presentido el crecimiento exponencial de aquella “legión” en su pueblo; aquel “ateísmo pre revolucionario” que no podía llevar a otro lugar que a la “impiedad de la acción”; es decir, a derramar la sangre de los propios hermanos en pos de una “idea superior” que no viene de ninguna partícula divina del alma sino, por el contrario, de la desmedida ambición del instinto de depredación.

De estos personajes y de estas ideas se nutrirá Nietzsche para formular, tres décadas después, su teoría del “superhombre” y dictaminar que “Dios ha muerto”. Y al no haber otro parámetro superior, sólo quedará “la voluntad de poder” de cada hombre. Esa es, para esta clase de ateos, la única vara. “Si Dios no existe, todo está permitido”, dice Iván Karamazov en una charla memorable con sus hermanos. Por otro lado, en “Los demonios”, Chatov le recordará a Stavroguin sus propias palabras antes de pervertirse:

“¿No se acuerda usted de lo que decía, que un ateo no puede ser ruso; que cualquier ateo deja de ser ruso inmediatamente (…) y que Cristo se reencarnaría por segunda vez en Rusia, ya que era el pueblo más espiritual de la Tierra? (…) ¿Y no recuerda cuando me dijo que si alguien le demostraba matemáticamente que la verdad residía fuera de Cristo, prefería quedarse con Cristo antes que con la verdad?”.

Stavroguin es, por cierto, el preocupante caso de alguien que creyó con el fuego de un apóstol y ahora descree con el hielo de un nihilista. Y ese nihilismo que en nombre de la “justicia social” se desparramaba por toda Rusia, había venido a reemplazar, como escribió maravillosamente Serguéi Esenin, “la Biblia por el Capital y los íconos sagrados por las estampas de Lenin”. Dostoievski no era, tampoco, (no hubiera podido serlo) pro-zarista. Tenía demasiada empatía para con el sufrimiento de su pueblo para serlo. Y aquel régimen, además, lo había encarcelado injustamente. Pero los zares creían en Dios. Y sabían que la realidad primera y última era la palabra de Cristo, lo que para el escritor no era un “dato menor”.

Dostoievski, prohibido en Italia de 2022

Si he decidido escribir este artículo sobre Dostoievski, no fue sólo por mi admiración incondicional ante quien considero uno de los mayores escritores de la humanidad (no he descubierto nada nuevo) sino porque tras los ataques del ejército ruso a la frontera ucraniana de estos días y con el propósito de alinearse al “complot anti ruso de la Otan”, una universidad italiana decidió suspender un seminario sobre el autor.

Se trata de la Universidad de Bicocca, en Milán. Y el nombre no es un chiste, como esos que andan por las redes diciendo que “en adhesión a Ucrania, esta heladería ya no vende crema rusa”. No. Esta medida educativa es tan real como surrealista, si se me permite el oxímoron.

Acaso si los decanos italianos supieran que enseñar a Dostoievski es, además de leer un clásico ineludible, entender lo que está pasando hoy en Rusia como ningún politólogo podría explicarlo, entonces quizás repensarían su decisión. Pero no. Uno entiende que cuando hay guerra, el país responsable es repudiado en toda su compleja totalidad, con todo lo malo y con todo lo bueno de su cultura. Y nosotros los argentinos, no podemos tirar la primera piedra; porque durante la guerra de Malvinas prohibimos a Pink Floyd y a Los Beatles; siendo que la banda de Cambridge publicaba “The final cut”; la mayor diatriba contra el imperialismo británico grabada jamás por una banda de rock.

Pero volviendo a la Universidad de Bicocca, el colmo de semejante prohibición radica en que Dostoievski escribió “Los demonios”, precisamente, en el país de Dante; otro que sabía demasiado sobre infiernos y demonios. Fue durante el cuarto año de su exilio de esa Rusia expulsiva. Y acaso a varios capítulos los haya redactado en Milán.

Acaso el autoexilio de Dostoievski con su familia haya sido muy parecido al que hoy vemos día a día no sólo desde Ucrania sino también (y a esto la televisión no muestra) desde la propia Rusia.

Pocos años después de Dostoievski, otros escritores seguirían idéntico derrotero; Vladimir Nabokov, Isaac Asimov y Zecharia Sitchin, por citar algunos. Pero el éxodo seguirá todavía, desde la caída de la URSS hasta el presente. Y a este respecto, me permito una anécdota.

En busca de la «Tierra Prometida»

Una tarde en que estábamos con mi abuelo en el patio (de esto hace 40 años ya) le pregunté por su país. Y él, sin decirme cuál era, me dijo: “Yo tenía siete años y con mi mamá y mis hermanos tuvimos que salir de casa. Nos fuimos del pueblo y caminamos días enteros para llegar a Polonia, porque el ejército ruso venía detrás”.

Ese pueblo del que hablaba mi abuelo se llamaba (todavía se llama) Plebance, cercano a la actual Pruzhany; y el tiempo referido era la guerra del ´14. Y aunque había pertenecido a Ucrania y a Polonia, Plebance hoy está en Bielurrusia, enclavado en la región de Brest donde hoy negocian el cese de la guerra.

Entonces le volví a preguntar a mi abuelo por su país. Y me dijo: “mi mamá era rusa, mi papá era polaco y mi abuelo era ucraniano… Yo nací, además, hablando las tres lenguas ¿No soy de todos esos países, entonces?”.