Una visita a La Montañona, por Róger Lindo

He vuelto.

La Montañona continua imperturbable: bosque hinchado de pinares, robles, liquidámbar, colonias de helechos, el suelo arcilloso, los montes poblados por talapos, torogoces, tacuacines, venados cola blanca, víboras castellanas.

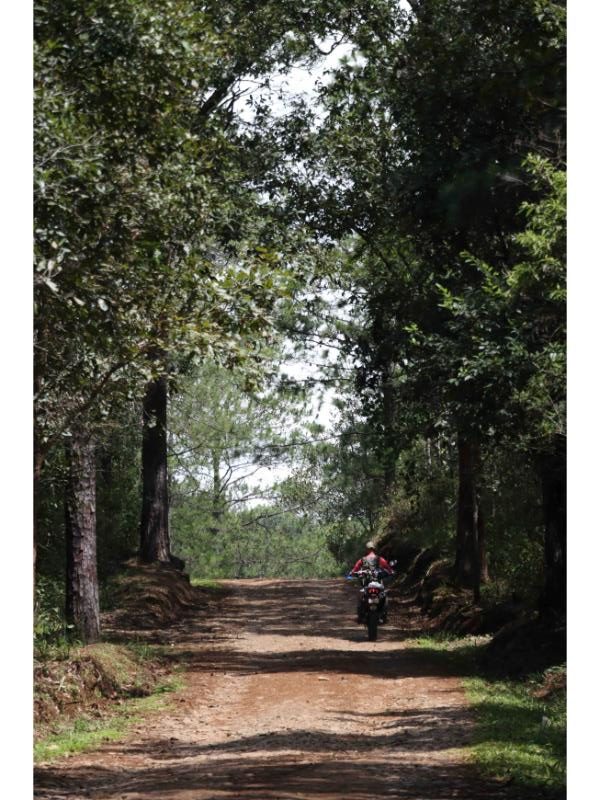

El aislamiento es el secreto de su aire puro y su silencio: para entrar al macizo hay que manejar tres horas desde la capital y ascender la montaña por un camino escabroso, que pide un vehículo de buena alzada, preferiblemente un 4×4.

Era un buen momento para intentar el ascenso: paró de llover en las montañas hace tres o cuatro días, y aunque persiste el lodo en los caminos y las nubes se ciernen al anochecer, el invierno parece encontrarse en retirada. Ingresan los vientos de verano, caen las temperaturas, el aire se reseca y huele a pino.

La Montañona es uno de los destinos más hermosos y seguros en El Salvador. Las pandillas nunca se implantaron aquí. Desde que se firmaron los acuerdos que pusieron fin a la guerra hace más de tres décadas, no se oye hablar de homicidios en estos montes. Los miembros originales de la comunidad fueron exguerrilleros o antiguos desplazados que recibieron terrenos gracias a un programa de cesión de tierras contemplado al firmarse la paz.

A partir de su reincorporación a la vida civil, se dedicaron a las labores de la agricultura.

Además, son los guardianes del bosque.

En los años de la posguerra, la zona recibía hordas de visitantes los fines de semana. Llegaban atraídos por los recuerdos frescos de la guerra: las trincheras, los restos de campamentos y hospitales de campaña y los antiguos tatús desde los cuales operaba la radio rebelde Farabundo Martí. Incontables visitantes pasaron una noche al calor de las fogatas escuchando los relatos de combates o se pasearon frente a los restos de aviones abatidos por la guerrilla y observaron las fosas abiertas por las bombas.

Del tráfico de aquellos días no queda rastro.

Entramos al caserío y el único saludo viene del guardabosques (que procede a anotar el número de placa del vehículo). Enseguida, se abre a la vista un pueblo fantasma: estamos ya en la única calle y no se mueve una sola alma; calles y puertas cerradas, mudas. El museo de la guerra no abre ya y el cascarón de la bomba de 500 libras que cuelga a la entrada, recuerdo del conflicto, ahora luce embadurnado con pintura celeste, el color del partido oficial. Las tiendas han desaparecido. Las cabañas donde solíamos pasar un fin de semana lucen deshabitadas.

Lo más llamativo de la visita son un par de viviendas de dos plantas que se alzan a la entrada del caserío y que destacan por su excentricidad: parece que hubieran llegado volando por los aires desde un pueblecito de Colorado o Idaho. Esas líneas, esos colores importados de muy lejos son la marca de las remesas que religiosamente envían los expatriados, los llamados «hermanos lejanos»: sus contribuciones ronda el 25% del producto interno bruto del país. Sin esa inyección, el país se desmoronaría.

Nos acomodamos en una banca a conversar, atormentados por nubes de voraces jejenes. En pocos minutos los antebrazos se cubren de puntos rojos, picaduras que tardan días en sanar. Finalmente, un parroquiano trepa la calle hasta donde nos encontramos.

Inevitablemente, la conversación empieza recreando los viejos tiempos, los días históricos de la guerra y las guindas. La conversación deriva enseguida hacia el tema de la migración: la caravana de los que marchan al Norte continua. Así se explica en parte la desolación que nos rodea.

Resulta que una de las casas estrambóticas que vimos a la entrada es la suya. Sus hijos emigrantes la construyeron. Él mismo ha estado de visita en los Estados Unidos, tiene la visa americana y algún día quizá él mismo abandone La Montañona. Preguntamos por los guías que antaño solían conducirnos al corazón del bosque. Ese servicio no está en su mejor momento, pero él se ofrece a conducirnos.

Pernoctamos en la agreste finca de don Chus, un hermano lejano que regresó al país hace unos meses con la intención de reimplantarse definitivamente. Amablemente se ofrece a alojarnos. Iniciamos el descenso a la propiedad al caer la noche. El camino se encuentra tan maltratado y fangoso por las lluvias que hay que recurrir al piñón de montaña. La casa de nuestro anfitrión es una construcción de adobe que ha empezado a modificar con la ilusión de hacerla cómoda y dotarla con todos los servicios. Entre tanto, si se presenta la necesidad, hay que salir de la vivienda y alumbrarse con una lámpara hasta la letrina.

Don Chus, una persona llana y sin dobleces, residió y se ganó la vida en Estados Unidos llevando y trayendo carga muchos años como transportista independiente. En ocasiones hacía dos viajes diarios entre Los Ángeles y Oakland, ciudades separadas por 370 millas.

A los sesenta y pico años, desea finalmente asentarse. Por naturaleza es un ser incansable. A su regreso al país probó suerte en distintos negocios, entre ellos una escuela de manejo. También vendió carnes finas y últimamente comercia el café y las tilapias que produce la finca. Su proyecto más ambicioso en lo que le acompaña una de sus hijas, es crear un hostal para visitantes en el corazón de La Montañona. Con cabañas, senderos, un mirador y otros atractivos.

No le bastan dos manos, tiene que reclutar mano de obra suficiente para un empeño tan grande. El reto es dónde conseguirla. Chalatenango es el departamento con menor densidad de población de El Salvador. No viene fácil atraer a los jóvenes a las duras faenas del campo, la carpintería o la albañilería, pues ellos, como don Chus en su juventud, aspiran también a marchar al Norte, como los que los precedieron.

Róger Lindo es escritor y periodista.